Dans le triangle formé par les communes de Montaigut-en-Combraille, Pionsat et Marcillat-en-Combrailles, les témoignages d’une occupation humaine très ancienne ne manquent pas. Le trésor de Pionsat et la hache en bronze découverte à La Cellette en sont de beaux et réels exemples.

Autre marqueur incontestable : les installations d’adduction d’eau. Il en est ainsi de l’alimentation en eau, au IIe siècle, depuis Le Quartier, de l’importante cité gallo-romaine de Néris-les-Bains.

D’une longueur de 35 kilomètres, bien que Néris-les-Bains ne soit qu’à 18 kilomètres à vol d’oiseaux du point de captage, l’ «aqueduc des Viviers» fait très bonne figure parmi les principaux aqueducs de la Gaule romaine.

Les hydrauliciens gallo-romains ont jugé que les points culminants des Bois du Quartier convenaient le mieux à la récolte et à l’acheminement par pente naturelle vers Néris-les-Bains des sources vives des versants septentrionaux qu’ils préféraient entre toutes. Ils établirent donc la prise d’eau la plus élevée possible, au-dessus du vallon des Gouttes.

De ce point de départ, les ingénieurs firent suivre à l’ouvrage des courbes de niveau en contournant les coteaux et en évitant les vallons. Ainsi l’eau passait de 636 mètres d’altitude au Quartier à 391 mètres à Néris-les-Bains, soit un dénivelé de 245 mètres, permettant de maintenir une pente moyenne de 4 millimètres par mètre. De cette manière, l’eau ne coule jamais en conduite forcée, mais comme un ruisseau couvert.

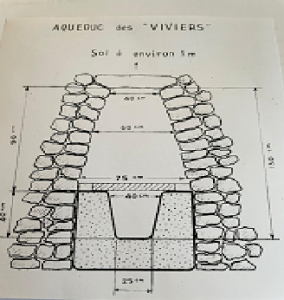

Au départ des Bois du Quartier, l’eau circule entre deux tuiles creuses enrobées par un béton protecteur, puis rapidement la section ronde est abandonnée au profit d’une section carrée, toujours en béton, le radier étant recouvert de tuiles plates. Ensuite, entre Ars-les-Favets et Ronnet, il acquiert sa forme définitive (voir schéma ci-dessus), la partie où coulait l’eau était doublée de tuileaux en terre cuite, le canal ainsi constitué était recouvert de carreaux de terre cuite s’emboitant bout à bout. Cette construction ne pouvait ni laisser échapper l’eau qu’elle contenait, ni en recevoir de l’extérieur. Elle était le plus souvent située entre 1 mètre et 1,50 mètre sous le niveau du sol, isolée de tout élément extérieur.

Même s’il reste peu de vestiges visibles, il est possible de reconstituer son parcours : prenant son origine au Quartier, sous le village des Arnauds, puis le conduit s’incurve au-dessus du hameau des Viviers, contourne l’éperon dominé par le village de Monchaujoux sur la commune de Youx puis décrit une grande courbe avant d’entrer dans les Bois du Quartier, sur la gauche du Moulin du Bourg. Dans ces bois, où quelques restes de construction ont été découverts lors des travaux d’adduction d’eau de Montaigut, il serpente entre Montillet et Monteillet, passe sur la chaussée de l’étang des Dagnaux, arrive à Maux. Puis après le Moulin des Roulets et la Maison Neuve, il traverse la route de Montaigut à Marcillat au lieu-dit L’arbre du Tilleul puis descend sur le village des Bourdiaux avant de continuer sur Ars-les-Favets, en contrebas du Vieux Bourg, passe entre les lieux-dits La Grande et La Petite Tartasse. L’aqueduc quitte alors le Puy-de-Dôme avant de croiser aux Gagneries la route de Commentry à Marcillat, gagne La Gresse dans le bois Marsodier (extrados visible sur une centaine de mètres). Il rejoint Arpheuilles-Saint-Priest par les Ados, à gauche du village de Frontenat puis passe à La Croix des trois chapons avant de rejoindre Labarre (le radier affleure le chemin sur plusieurs mètres), continue sur La Grange Vernet, traverse la route de Larequille à Marcillat entre Montrocher et le bois du Tigoulet qu’il longe jusqu’aux Monnaies. Près de Durdat à la Pouterne il descend au Chiers de Durdat (où l’on voit ses restes dans la cave d’une maison) puis au pied de la Croix du Chier au milieu du lavoir circulaire, dans le pré de la Croix puis aux Gouttes. Enfin, il suit la gauche de la route de Tours à Clermont pour parvenir aux Villattes, traverse la route près de son intersection avec celle de Néris à Commentry et arrive dans un grand réservoir dominant Néris, près du cimetière actuel. Ainsi de Ronnet à Néris, la conduite suit la voie romaine reliant Bourges à Clermont.

Le réservoir était de forme demi-elliptique, de 15 à 25 m de base et de 13 m de hauteur, ses murs mesuraient 1,70 mètre d’épaisseur. Ce bassin servait à l’épuration des eaux et à leur répartition via trois canaux couverts pour desservir trois secteurs de la Ville de Néris-les-Bains.

Sources : Louis LAVILLE, revue archéologique du Centre